PROJECT.

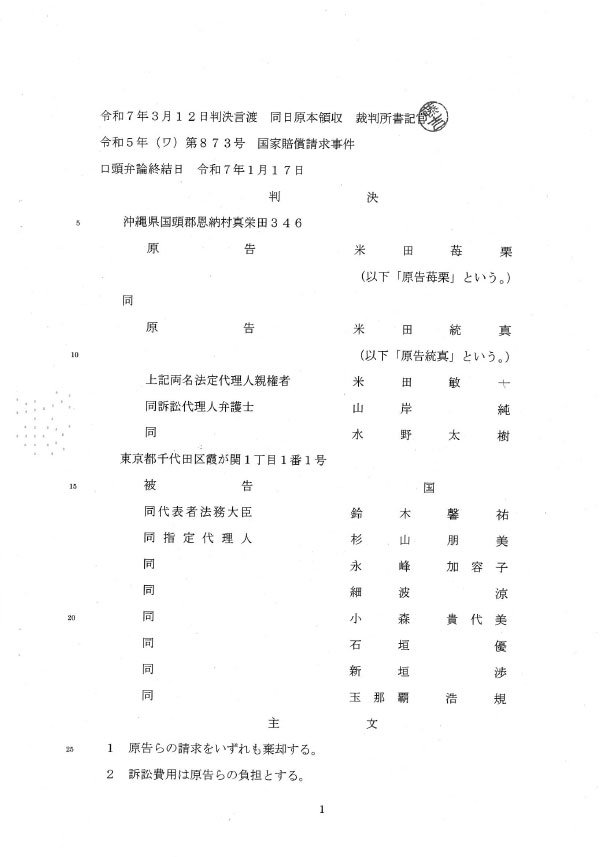

牛乳裁判

背景

学校が補助金をもらえない仕組みになっています。

しかし牛乳を飲むことで、お腹を下したり、腹痛や吐き気を催すなど、体質に合わない方も一定数います。

国は国民の健康的な生活を守る責務があります。

しかし、牛乳を摂取するか選択できないこの仕組みで、

本当に健康を守れていると言えるのでしょうか?

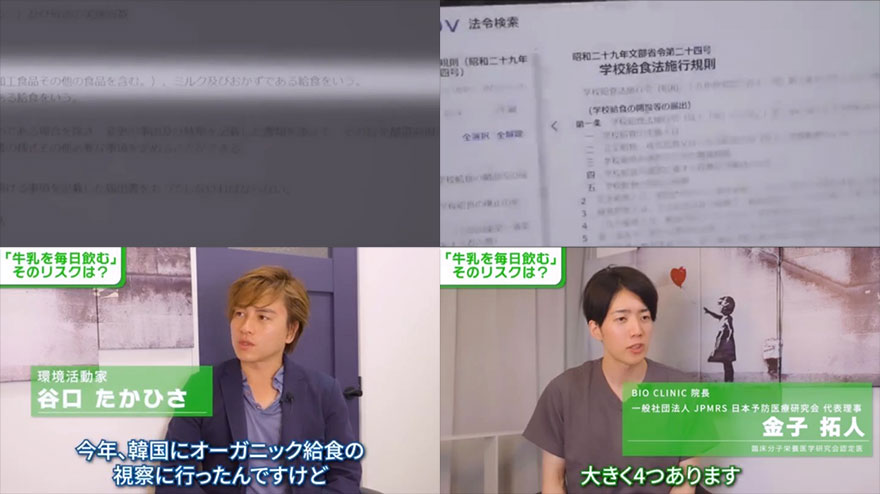

YouTube対談

韓国では、牛乳を飲みたい子は飲めるし、飲みたくない子は飲まなくていいという仕組みになっている。

日本では、毎日牛乳が全員に配られることに関してどう思いますか?

金子

毎日飲むことには大きく4つ弊害があります。

1.アレルギーの問題

2.乳糖不帯症

3.ミネラルバランス

4.慢性疾患との関係

実際に、即時型アレルギーに関しては原因物質の第2位であり、

遅延型アレルギーに関しても、 某検査会社の1年間のデータを集計したところ、約7割の方に高反応が出たというデータがあります。

また、日本人の半数から8割に乳糖不帯症が見られており、下痢や腹痛の症状が出るために飲みたくないという方が一定数見られます。

谷口

「カルシウム=牛乳」のイメージがある中、牛乳におけるミネラルのバランス、特にカルシウムとマグネシウムのバランスが良くないという話も聞きますが、本当ですか?

金子

おっしゃる通りで、理想的なミネラルのバランスは、カルシウムとマグネシウムが大体2対1です。

牛乳に関しては10対1です。実際にその牛乳を飲むことによって、逆に骨が脆くなるという説もあります。

谷口

骨を強くするために、頑張って飲んでるような人もいると思いますが、

そもそも骨を強くするために牛乳を飲むのは間違いなんですか?

金子

そうなります。実際、戦後、日本人はカルシウムは充足しており、むしろマグネシウム不足と言われています。

他にも、カゼインフリーが発達障害、特に自閉症の改善に寄与したという報告も出ています。

谷口

ここまでのことを踏まえて、牛乳無し、まではいかなくても選択性にすることに関してはどう考えますか?

金子

医学的に見ても牛乳は、体質を選ぶうえ、栄養の偏りがあるので、あくまで至高品に留めるべきだと考えています。

給食制度に関しては、世間のニーズや世界の動向を踏まえて選択性に移行していくべきだと思います。

BIO CLINIC 表参道について

健康と内側からの美しさをサポートし、人それぞれのウェルネスを実現

分子栄養学による細胞レベルからの〔栄養の最適化〕と〔組織の修復〕

「予防医学」健康のための事前対応を当たり前に。

つまり大きな病気がみつからなければすべて「健康」という扱いになるということです。しかし、実際には目に見えない変化が細胞レベルでは起こっています。予防医学でできることを広め健康の概念そのものを変えていきます。

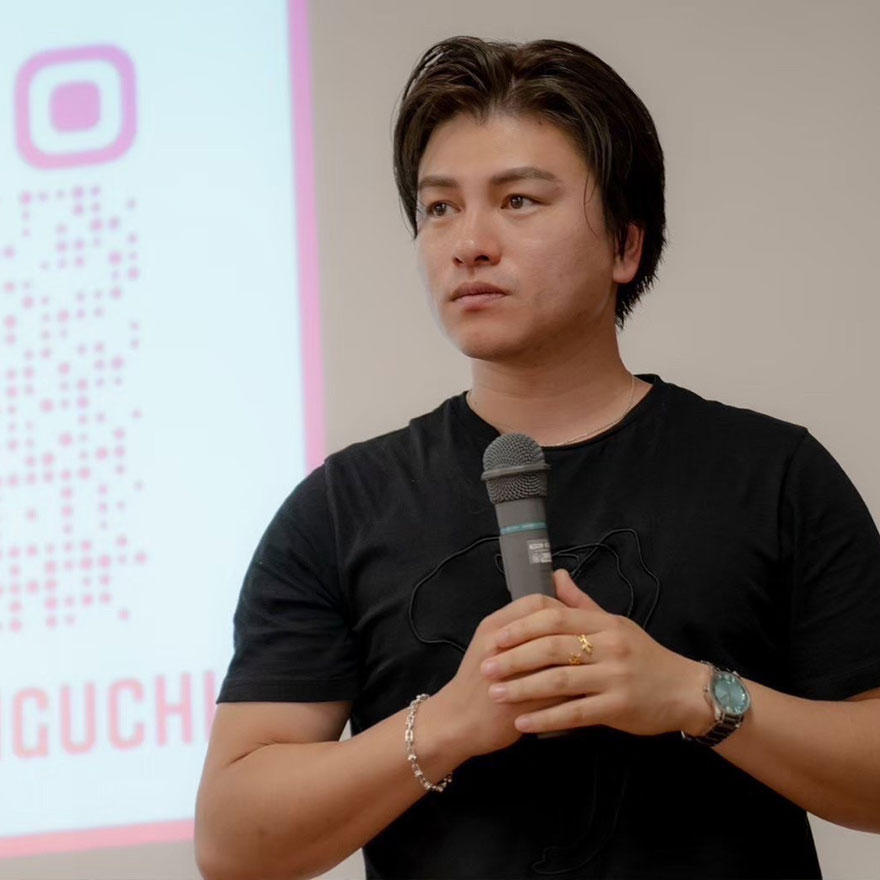

金子拓人

BIO CLINIC[ビオクリニック]表参道 院長

2021年には心臓血管麻酔専門医を取得。

臨床現場での経験から予防医学や栄養の重要性を実感し、分子栄養学を学び始める。

2022年、BIO CLINIC[ビオクリニック]表参道を開院。

2023年には、一般社団法人JPMRS 日本予防医療研究会を設立。

2025年 健康経営コンサルティングKANAME

健康施策の定量分析サービスmielca[ミエルカ]をローンチ。

予防医学と栄養療法の普及を通じて、より持続可能な健康と、一人ひとりの人生の充実を支える社会の実現を目指し、SNSでの情報発信や講演活動、企業との連携などに積極的に取り組んでいる。